■ 前提:地方自治体 vs 国(または都道府県)でモメたとき

たとえば、国が「こうせぇ!」って口出ししてきて、

「いやいや、それやりすぎやろ!」って地方自治体が不服に思ったとする。

そんなとき、地方が「納得いかん!不当や!」って抗議できる制度がこの係争処理制度やね。

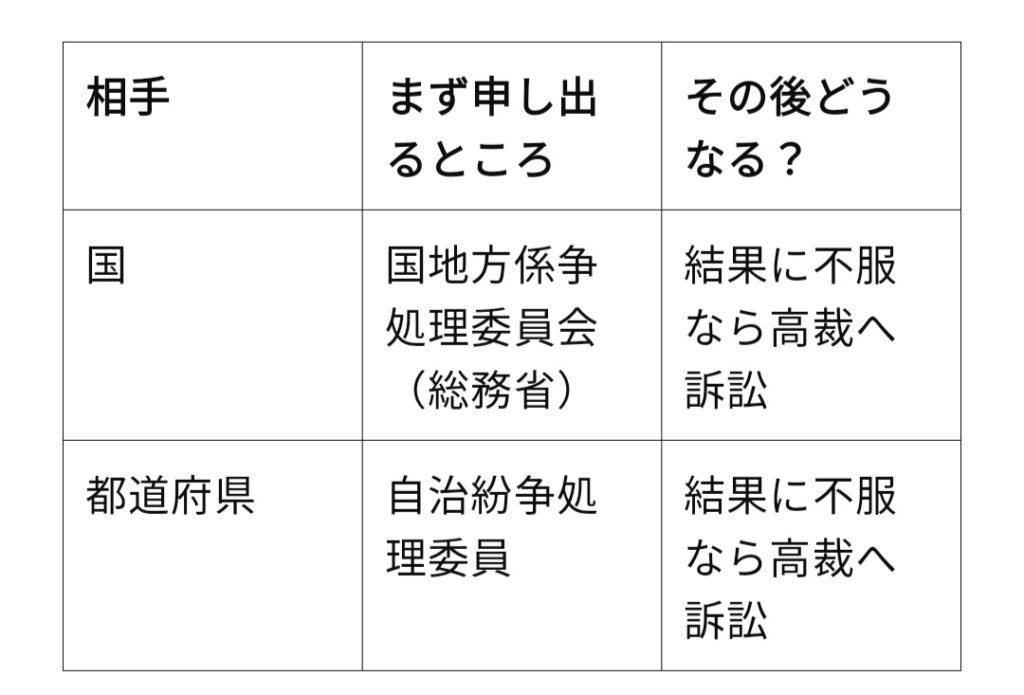

■ 国の関与に不服なとき

- 地方公共団体の長(市長や町長など)は、

→ 「国地方係争処理委員会」(※総務省にある第三者機関)に審査の申出ができる。

たとえば、総務大臣が「これやりなさい」って命令してきたら、

「それおかしいやろ!」って審査を申し出るわけや。

■ 都道府県の関与に不服なとき

- 市町村などが「都道府県からの命令」に納得いかんときは、

→ 「自治紛争処理委員」(都道府県内に設置)に審査を申し出る。

■ 結果に納得いかんかったらどうする?

審査の結果や、委員会が出す**勧告(アドバイス)**に不満があるときは…

→ 高等裁判所に訴訟(裁判)を起こせる!

つまり最終的には裁判で決着つけられるってことやな。

■ ざっくりまとめると:

行政書士試験でめっちゃ狙われるとこやから、図とか表にして頭に入れとくとバッチリやで!

もっと覚え方とか語呂合わせ欲しかったら言ってや!

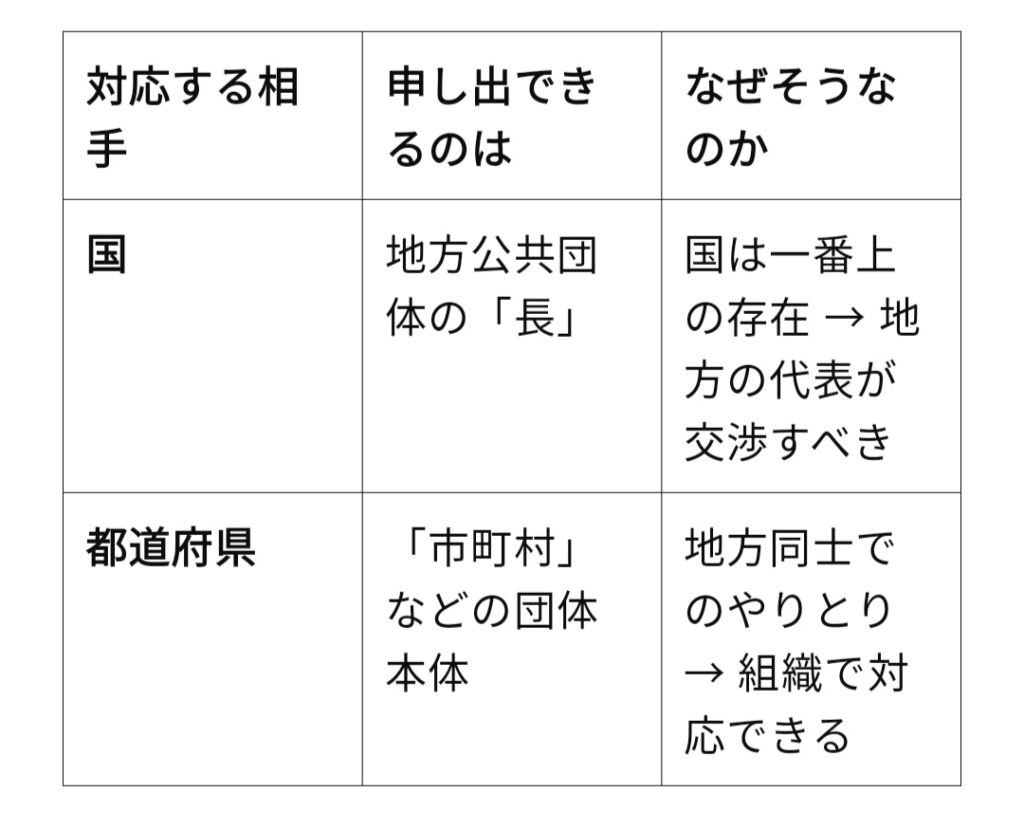

「国の関与には“長”が対応」「都道府県の関与には“市町村(団体)”が対応」ってなんで分けるのか、これは一見ややこしいけど、ちゃんと理由がある。

まず、抽象的な例えから答えると…

はい、そのとおり!

「国」→「都道府県」=親と子みたいな関係。

「都道府県」→「市町村」=もうちょい身近な上下関係になる感じ。

つまり、国の方が「遠くて大きな存在」、だからやりとりするのは代表である「長(トップの人)」。

都道府県の関与なら、相手はわりと近い存在やから、市町村(組織)そのものがちゃんと立ち向かえる、って考えやね。

じゃあ、もっと制度的に深掘りすると…

【国の関与】

- 国は、地方公共団体の「自治」に基本的には関与しないのが原則。

- でも例外的に「是正の指示」など、関与する場面がある。

- その場合、責任を取るべき立場は「長」=トップの人やから、

→ 地方公共団体の長が申し出をする!

つまり、対国になるときは、地方の代表が前に出て交渉せなアカンっていう感覚。

【都道府県の関与】

- これは都道府県が、下位の団体(市町村)に何か言ってくるときの話。

- 市町村からしたら、同じ地方公共団体どうしやけど立場はちょっと下。

- でも、都道府県の言うことが納得いかへん!ってときは、 → 市町村(団体)として、自治紛争処理委員に申し出できる。

この場合は、長じゃなくて組織として対応してもOKって制度設計。

つまりまとめると!

だから、抽象的にいうと「国は遠いから“長”が出ていく」「都道府県は近いから“団体”で対応する」ってイメージは、まさにその通りやで!