■ 地方債ってなに?

かんたんに言うと、

市や県が借金することやねん。

たとえば:

- 市役所を建て替えたいけど、予算が足りへん…

- でも将来の税金で返せばええやん?

→ そんなときに、「地方債(ちほうさい)」を発行して、

お金を借りる(=借金する)のがOKになってる。

■ 誰が許可するの?

お金を借りるってことは、返せんようになったら困るやろ?

だから、国のチェックが入るんや。

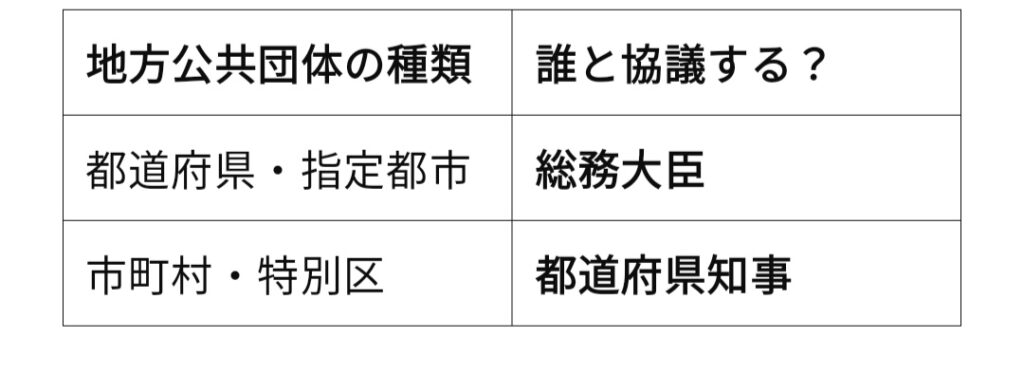

- 都道府県・政令指定都市の場合:

→ 総務大臣と協議! - 市町村・特別区の場合:

→ 都道府県知事と協議!

■「協議」って許可とは違うの?

ええ質問やな!

「協議」って書いてるけど、実質は許可がいると思ってOK。

(勝手に借金はできへんで〜ってこと)

まとめ

地方債を起こすってどゆこと!?

めっちゃええ視点やな!「地方債を起こす」ってたしかにスケールでかく聞こえるよな。「起こす」って表現、ふつう使わへんしな。

■「地方債を起こす」って、実際にはどういう意味?

簡単にいうと:

地方公共団体(市・町・県など)が、借金の契約を始めることやねん。

■「起こす」ってなんでそんな言い方なん?

法律の言葉ってちょっと古風で、スケール大きく聞こえる表現を使いがちやねん。「事業を起こす」「訴訟を起こす」とかと似てて、

- なにか重大なことを新しく始めるぞ!

- 制度的に、手続きをスタートさせる!

って意味が含まれてる。

■わかりやすく翻訳すると?

「地方債を起こすことができる」ってのは…

市や県が、必要に応じてお金を借りることが法律で認められてる

ってこと。

■イメージで言うと?

たとえば、

- 「新しい学校を建てるから100億円かかる」

- 「そんなに税金でまかなえへん!」

- 「ほな、地方債(借金)を発行して集めよう!」

→ これが「地方債を起こす」ってことやで!

なんか堅苦しく感じるときは、

「カッコつけた言い方してるだけやな」って思って大丈夫(笑)